Le Japonais Kiyoshi Kurosawa est assurément un cinéaste majeur et pourtant la diffusion et la reconnaissance de son travail, si elles se sont accélérées ces dernières années, prennent insuffisamment la mesure de son talent et de l’originalité de ses films. Né en 1955 à Kobe, Kiyoshi Kurosawa a beaucoup œuvré dans l’enfer de la série B commerciale, où il a su toutefois affirmer un style qui peu à peu l’a fait passer du statut d’habile artisan à celui d’auteur à part entière. Longtemps cantonnée aux impératifs d’un cinéma de genre qu’il n’a jamais renié, sa vaste filmographie (pas loin de 30 films en 25 ans de carrière) s’est déployée sur des territoires moins définis. Kurosawa a ainsi visité le polar, les films de fantômes et même le porno soft au début de sa carrière, s’échappant parfois vers des méditations aux résonances fantastiques. En naviguant d’un genre à l’autre, il n’a cessé de creuser ses thèmes de prédilection, la radiographie pessimiste d’un Japon désaffecté, la pesanteur névrosée des relations conjugales, la contagion du mal. Mais surtout, il s’est affirmé comme l’un des plus grands stylistes de son temps, par l’intensité suffocante de ses mises en scènes, un certain génie du cadre et de la lumière.

La trajectoire de Kurosawa incite à considérer son œuvre sous un double aspect : par le prisme du genre, d’abord, pour frémir ou se laisser porter par l’envoûtement de ses films les plus étranges ; mais aussi pour se laisser ravir par quelque chose de plus essentiel qui a trait au pouvoir de fascination du cinéma, fantômes ou pas. Comme tous les grands cinéastes du fantastique, Kurosawa filme au travers de lui un certain état du réel, un état limite, comme si le réel était poussé jusque dans ses derniers retranchements et dévoilait son envers – sa vérité irréelle, son irréalité véritable. Rien n’est vraiment naturel ici, et pourtant ce que filme Kurosawa se trouve au fond des choses : ce qui palpite sous la peau du réel, le pouls du monde. Un monde mis sous hypnose, révélé. « Le cinéma se rapproche de plus en plus du fantastique, disait Antonin Artaud, ce fantastique dont on s’aperçoit toujours plus qu’il est en réalité tout le réel » (Sorcellerie et cinéma, 1927). Quel style, pour pareil dévoilement ? Kurosawa s’attache à trouver dans ses plans les points d’intensités qui attirent à eux le tout des choses, comme un trou dans le draps du réel par où celui-ci serait aspiré. Ainsi naît la sensation que chaque image de chaque film est portée par une totalité anxiogène – du moins voici une possible formulation de ce qui, souvent dès les premières scènes des films de Kurosawa, frappe comme la foudre.

Invisible en Occident avant 1999, l’œuvre de Kiyoshi Kurosawa n’a cessé par la suite d’être reconnue, par sa présence dans les grands festivals internationaux (à Rotterdam, Berlin ou Cannes, en compétition officielle avec Jellyfish ou dans la section Un Certain regard où Tokyo Sonata a reçu le prix du Jury) et la distribution en salles de certains de ses films. Néanmoins, elle reste à découvrir : la confidentialité de ces sorties en salles a rendu les films peu accessibles à un public élargi. Dès 1999, le Festival des 3 Continents avait sélectionné License to Live. Par la suite, deux autres films du cinéaste ont été montrés à Nantes, en 2008 : le sublime et synthétique Tokyo Sonata (sélection officielle, hors compétition) et le turbulent Doppelgänger, dans la section « A l’heure du genre ». Cette année, Les 3 Continents rendent hommage au réalisateur en donnant à voir des films soulignant la permanence d’un style par-delà la variété des genres abordés.

« …ce que filme Kurosawa se trouve au fond des choses : ce qui palpite sous la peau du réel, le pouls du monde. »

Composé avec la collaboration du cinéaste, ce programme remonte à Door 3, un film d’horreur réalisé en 1996, qui anticipe sur les visions de réussites majeures telles que Séance (2000) ou Retribution (2006). C’est le dernier film Kurosawa tourne avant qu’un déclic se produise, un an plus tard, alors qu’il réalise une de ces petites séries B écrites, tournées et montées en quelques semaines, The Revenge : the scar that never disappears qui est, de l’aveu même du cinéaste[1], un film charnière qui lui a permis de « trouver son style ». The Revenge : a fatal visitor, Eyes of the spider et Serpent’s path, trois autres films tournés en 1997-1998, donnent une idée de ce qui, à l’époque, est en gestation : adossée au principe d’efficacité qui nécessairement régit la mise en scène, se développe en parallèle une pensée du plan comme entité aux limites de l’abstraction, multipliant les figures de l’enfermement et la réduction du monde à un fond désaturé, aplani. C’est toutefois avec Cure (1997), qui sera deux ans plus tard son premier film distribué en France, que le cinéaste semble vraiment franchir un cap. Cet éprouvant polar surnaturel porte déjà à incandescence un souci propre à de nombreux films de Kurosawa : montrer comment l’état affectif d’un personnage trouble colore le monde qui l’entoure. C’est à cette occasion qu’il travaille pour la première fois avec le grand comédien Yakusho Kôji (que l’on a pu voir également chez Imamura, Aoyama, Oguri…), appelé à devenir son acteur de prédilection, à endosser plusieurs fois le costume fatigué d’un homme au bout du rouleau, travaillé par des hallucinations qui l’accompagnent tout au long du tunnel de tourments qu’il semble traverser de film en film.

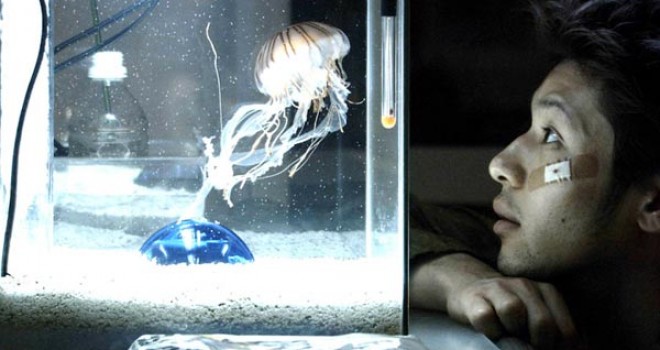

A la lisière des années 2000, Kurosawa s’éloigne soudain des codes du genre, reportant sur des fables étranges et suspendues ce qu’il sait des lumières, des cadres, des fonds, des bruits qui toujours chez lui semblent prélevés sur la nuit de silence où baignent ses images. C’est l’époque de License to live (1998), de Vaine illusion (1999) et surtout de l’envoûtant Charisma (1999) : trois films impossibles à résumer, insituables, nichés dans un état second, presque comateux, quelque part entre le chaos, une modernité vacillante et une froideur burlesque, et qui forment une sorte de songe de somnambule. Méditations évasives autour desquelles viendra plus tard s’enrouler le vertige sensuel du flottant Jellyfish (2003, présenté ici en version longue). Pour autant, Kurosawa ne quitte pas les rivages du genre, donnant avec Kaïro (2001) sans nul doute un des grands films des années 2000, un sommet de son œuvre. Dans cette coulée vers l’apocalypse se formule peut-être mieux qu’ailleurs une inquiétude que deux autres films de fantômes, Séance et Retribution, jamais ne viendront apaiser. Quelle est-elle ? Une peur que le monde entier, à force d’être chahuté par la désaffection qui partout nous guette (c’est la dimension réellement politique de ce cinéma traumatisé par certains dérèglements sociaux dont les attentats de la secte Aum en 1995 furent la radicale traduction, et hanté par la possible rupture des lois naturelles du vivre-ensemble), que le monde entier s’effondre, se pulvérise en flocons fragiles. Qu’il soit, comme la neige qui fond sur l’asphalte, englouti par une totalité grouillante, un arrière-monde d’hurlements étranglés. De la figuration de ce vertige par les moyens insensés du style de Kurosawa, on ne revient pas facilement. Sidéré par ses films, on a parfois l’impression que la terre s’ouvre sous nos pieds. C’est pourquoi il faut découvrir la fascinante et profonde singularité de ce cinéma, simplement pour ne pas dormir tranquille.

Jean-Philippe Tessé

[1] cf. « Le monde tremble », Entretien avec Kiyoshi Kurosawa, Cahiers du cinéma, n°643, mars 2009