Le festival explore le cinéma sri-lankais avec un programme exceptionnel d’œuvres rares, pour certaines restaurées, d’une des cinématographies les plus méconnues d’Asie du Sud. Cette rétrospective est le fruit d’une collaboration initiée en avril avec la National Film Corporation (NFC) et la Sri Lanka National Archives (SLNA) dans le prolongement du projet France – India – Sri Lanka Cine Heritage (FISCH) à l’occasion de la restauration du chef d’œuvre de Sumitra Peries Les Filles (1978) par la Film Heritage Foundation.

Rétrospective soutenue par l’Ambassade de France au Sri Lanka.

Nos plus sincères remerciements pour leur engagement à nos côtés aux Sri Lanka National Archives (Dr. Nadeera Rupesinghe, directrice), à la National Film Cooperation (M. Sudath Mahaadivulwewa, président), et à la Fondation Lester James et Sumitra Peries (Mme Gayathri Mustachi, présidente), M. Shivendra Singh Dungarpur (Film Heritage Foundation, Inde), Tee Pao Chew (Asian Film Archive, Singapour), M. Dammith Fonseka, M. Ravindra Guruge, M. Prasanna Vithanage, M. Chamath Edirisuriya, M. Milanda Pathiraja, M. Haren Nagodavithana. Et pour leurs aimables conseils : Mme Hiranya Perera, M. Ilango Ram, M. Vimukthi Jayasunadara, Mme Umali Thilakaratne, M. Ashley Ratnavibhushana.

Lire l’Édito

Le cinéma sri-lankais des années 1960 à 1980 peut être vu comme la forme érigée d’une mémoire insulaire : un miroir tendu à une société en pleine mutation, oscillant entre poids d’un héritage et espérances, isolement et ouverture à des désirs de changement caractéristiques d’une société post-coloniale. Sur cette île traversée par les vents de l’histoire, les cinéastes de l’âge d’or — Lester James Peries, Sumitra Peries, Dharmasena Pathiraja, D. B. Nihalsinghe, H. D. Premaratne ou Titus Thotawatte parmi d’autres — inventent les hypothèses de regards à la mesure de leur territoire : sensible, fragile, critique, profondément ancrée dans le réel.

Leur cinéma naît au Sri Lanka dans une économie contrainte, mais c’est aussi de cette précarité que surgit sa beauté. Y filmer, c’est filmer ce qui est proche mais comme maintenu à un bord distant du monde. Comment dès lors faire naître et donner leur consistance à des représentations et des récits d’une société jusque-là invisibilisée ? Leurs œuvres racontent des vies modestes, la lente décomposition d’un ordre social, la collision entre un village immobile et une modernité urbaine qui ronge les certitudes, l’ombre diffuse d’un héritage colonial qui a laissé des traces tangibles et parfois des séquelles profondes. Ce sont des récits d’eau et de terre, de pluie, de rizières, de rivages où l’homme semble continuellement chercher sa place sans jamais en avoir connu une autre.

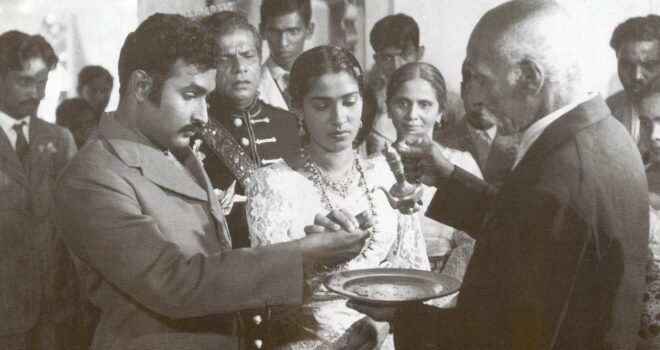

Lester James Peries, figure tutélaire, a donné au pays ses premières ambitions cinématographiques. De Destin (1956) à Changement au village (1963), du Trésor (1972) au Village dans la jungle (1979) et bien d’autres œuvres elles aussi essentielles, il a su capter les douloureux soubresauts d’un monde rural ou d’une aristocratie en voie de disparition. Sa mise en scène, douce et vigilante, épouse les rythmes de vies souvent attachées à des chimères, jauge le poids d’interactions complexes sans en ignorer aucune. Avec lui, le cinéma sri-lankais a trouvé sa voie fondatrice et singulière, l’idée du cadre comme espace où le présent et le passé coexistent inséparablement. Son legs demeure à jamais immense.

D’abord monteuse, sa complice et épouse, Sumitra Peries, poursuivra ce mouvement avec une sensibilité propre, féminine et intérieure. Dans Les Filles (1978), son premier film, ou Une lettre écrite sur le sable (1985), parmi les dix longs métrages qu’elle a réalisés, elle fait du destin des femmes le lieu d’un questionnement sur le changement : comment aimer, comment exister dans une société encore régie par les conventions, les réalités de classes et le patriarcat ? Chez elle, les visages deviennent le miroir d’une île en éveil, tiraillés entre une coûteuse intégrité et un désir d’émancipation.

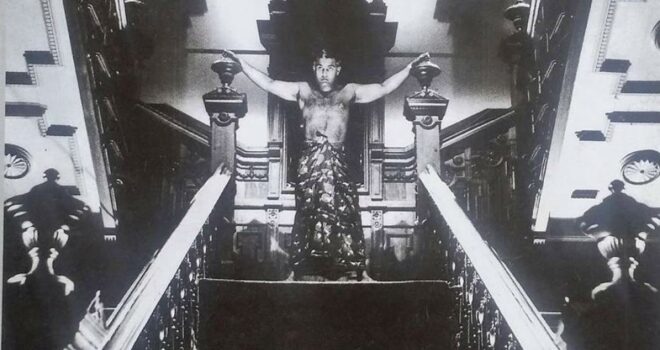

Avec Welikathara (D. B. Nihalsinghe, 1971), premier film d’Asie du Sud tourné en Cinémascope (noir et blanc), le cinéma national expérimente un format ambitieux au service d’un regard, lui, acéré. Tourné dans les dunes de sable de Point Pedro sur la péninsule de Jaffna, le film joue sur le contraste : l’élargissement du cadre n’augmente pas la monumentalité mais accentue la distance entre les hommes, creuse les marges et les espaces pour rendre plus perceptible l’isolement croissant des protagonistes. Derrière la mécanique du thriller policier — confrontation entre un chef de la police et un caïd local — Nihalsinghe met à nu la fragilité des institutions et la tension d’un territoire soumis à des recompositions sociales. Le scope devient instrument critique : il n’ouvre pas un horizon triomphant, il fait revenir les nuages du passé, renvoie les personnages à leur aliénation pour mieux faire resurgir une violence latente faisant vaciller toute idée d’ordre ou de maîtrise.

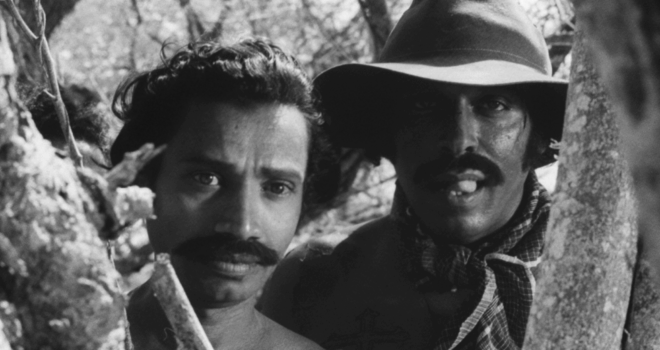

Dharmasena Pathiraja, dans les années 1970, ouvrira un autre brèche : lucide et inquiète. Son cinéma, nourri de politique et de poésie, regarde le pays comme un champ de fractures.

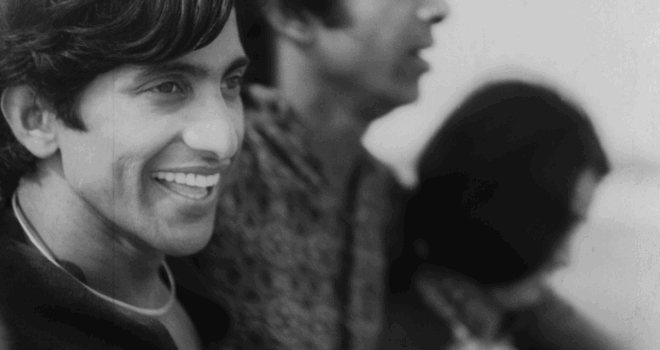

Dans One league of sky (1974), il filme la jeunesse urbaine, désorientée, livrée à ses rêves, à l’impuissance de sa révolte et à ses impasses sentimentales. Le ton est déjà celui du désenchantement : le monde change et les promesses d’émancipation se dissolvent.

Avec Les guêpes sont là (1978), Pathiraja atteint une intensité remarquable. La confrontation entre pêcheurs traditionnels et jeunes entrepreneurs venus imposer leur logique marchande devient la parabole d’un pays au bord de la mutation. Le rivage, lieu de travail et de désir, figure l’île tout entière : un espace clos, assiégé par des forces venues d’ailleurs. Le film, âpre et lumineux, met en scène un peuple qui lutte pour ne pas être effacé. Pathiraja transforme la chronique sociale en élégie : la mer y est à la fois promesse et menace, frontière et abîme.

Cette attention aux fractures du réel et aux déplacements du regard traverse aussi les œuvres de Titus Thotawatte et H. D. Premaratne, deux cinéastes qui déplacent le champ du politique vers l’intime.

Dans Handaya (1979), Thotawatte veut un film populaire (il l‘est encore aujourd’hui) et choisit l’enfance comme point d’observation. À travers un groupe de gamins livrés à eux-mêmes dans un village en mutation, il saisit la formation précoce d’une conscience, entre solidarité et désillusion. Le film, d’une grande clarté formelle, enregistre l’éveil d’un regard — celui d’une génération confrontée à la perte d’un monde dont elle ne reconnaît déjà plus les repères.

Premaratne, avec Seilama (1995), poursuit cette exploration à un moment où la désillusion s’est installée durablement. Le film expose, sans didactisme, la décomposition d’un univers rural miné par la corruption, la domination économique et le désenchantement. À travers le destin d’un couple pris dans une spirale de dépendance et de trahison, Premaratne met à nu les compromis que la survie impose lorsque les repères moraux vacillent. Son implacable réalisme dessine la lente corrosion des valeurs et des affects, symptôme d’une société qui ne croit plus à ses propres récits.

Avec Seilama (1995), Premaratne poursuit cette mise à nu des rapports de pouvoir et de désir, dans un contexte où la violence économique et morale structure les relations sociales. Son cinéma, à la fois frontal et pudique, observe les mécanismes de domination jusque dans l’intimité du couple. Son réalisme implacable dessine la lente corrosion des valeurs et des affects, symptôme d’une société qui chemine en aveugle dans ses propres récits.

Chacun à leur manière, elle diffère, ces films refusent aussi bien la nostalgie que le désaveu : ils interrogent ce que devient une communauté lorsqu’elle ne reconnaît plus ce qu’elle voit.

Invisible, maintenue hors-champ, jamais nommée, la guerre civile qui a déchiré le Sri Lanka pendant près de trente ans (1983-2009) semble souterrainement agir, arrière-plan latent, inoculé, qui sous-tend les récits sans jamais s’y dire tout à fait.

L’importance de certains visages à l’écran a joué un rôle essentiel dans la constitution de ce cinéma. Gamini Fonseka, Joe Abeywickrama, Swarna Mallawarachchi, Malini Fonseka ou Cyril Wickramage, parmi d’autres, traversent les films comme des repères affectifs, porteurs d’une mémoire commune. Chacune de leur apparition prolonge la précédente, reliant entre eux des récits disjoints, comme si le cinéma sri-lankais et le pays se racontaient à travers eux, dans une fidélité à ceux à qui ils ont donné un visage : une manière d’habiter le monde sans jamais le dominer.

Dans ce paysage, Prasanna Vithanage apparaît comme un héritier et un continuateur inquiet. En reprenant la figure de Malini Fonseka dans Flowers of the Sky (2008), il ne se contente pas de saluer une icône nationale : il interroge le destin du cinéma sri lankais lui-même. Fonseka, jouant le rôle d’une actrice oubliée, devient l’incarnation d’un art menacé d’oubli voire d’un pays en proie à l’amnésie. Le film, d’une pudeur bouleversante, confronte la beauté des images à leur effacement : ce qui fut filmé, ce qui reste encore à sauver. Le geste de Vithanage n’a rien de commémoratif : c’est un regard d’après, au présent, celui d’un cinéaste conscient de la disparition des formes et des corps qui ont façonné son horizon. Le film, tout en retenue, interroge le cinéma comme lieu de survivance : là où le visible devient mémoire, et où la fidélité prend la forme d’un dernier plan. La présence du film dans ce programme a aussi valeur d’un sincère hommage rendu à celle qu’on appelait « la Reine du cinéma cinghalais », disparue en mai dernier.

Du couple Peries à Pathiraja, de Gamini Fonseka à Prasanna Vithanage, et d’autres qui leur ont succédé, le cinéma sri-lankais a inventé, aimé et résisté à la fois à sa propre géographie. Un cinéma insulaire, oui — mais dont la portée, par sa justesse et sa mélancolie, touche à l’universel : la fragile beauté d’exister, celle d’une île qui se regarde pour comprendre le monde.

Jérôme Baron