Figure majeure du cinéma taïwanais et international, multi-primé et deux fois récipiendaire de l’Oscar du meilleur réalisateur, Ang Lee sera à l’honneur avec la présentation de sa filmographie.

De Pushing Hands (1991) à Gemini Man (2019), en passant par Garçon d’honneur (1993), Tigre et dragon (2000) et Le Secret de Brokeback Mountain (2005), cette intégrale permettra de saisir les fils d’une œuvre à la trajectoire imprévisible, innovante dans sa manière de visiter les genres cinématographiques. Des longs métrages qui abordent les thèmes de l’intimité, de l’identité et des carcans sociaux, du déracinement et de la filiation.

Rétrospective soutenue par le Centre culturel de Taïwan à Paris et le Ministère de la culture de Taïwan.

Lire l’Édito

De Taïwan à Hollywood, Ang Lee n’a cessé de circuler — entre langues, genres, traditions, technologies. Rien chez lui ne relève de la conquête : c’est le mouvement même – un zigzag dit-il lui-même – qui fait œuvre. Son cinéma s’invente dans les passages, sur les lignes de faille ou à des intersections, où se rejouent les tensions du monde moderne — entre fidélité et rupture, émotion et réflexion, enracinement et déplacement.

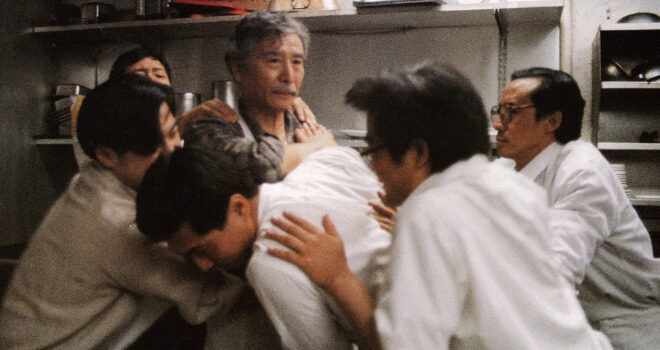

Né à Pingtung, formé à Taïwan et aux États-Unis, Ang Lee appartient à cette génération pour qui le cosmopolitisme n’est pas une position mais une condition. Son regard est celui d’un cinéaste de l’entre-deux, des allers-retours : attentif, jamais tout à fait proche, jamais là où on l’attend. De ces décalages, il a fait la matière même de son art. Ses trois premiers films — Pushing Hands, Garçon d’honneur et Salé, sucré — parfois désignés comme trilogie du père, désigne moins une série qu’un axe : celui du lien, de la transmission, de la tension entre générations. Derrière la douceur domestique et l’ironie des situations, Lee filme un monde en translation : celui d’une culture partagée entre le devoir (confucéen) et l’individualisme occidental, entre mémoire et mutation.

Ce théâtre intime est aussi un laboratoire esthétique. Aux côtés de James Schamus, son complice et scénariste pendant deux décennies, Lee forge une écriture d’une précision rare : sous la limpidité apparente, une subtile architecture morale et poétique, où chaque geste a son poids et parfois sa valeur symbolique. La connivence des deux hommes confère au cinéma d’Ang Lee une singulière alchimie : populaire et méditatif, accessible et tendu vers l’abîme.

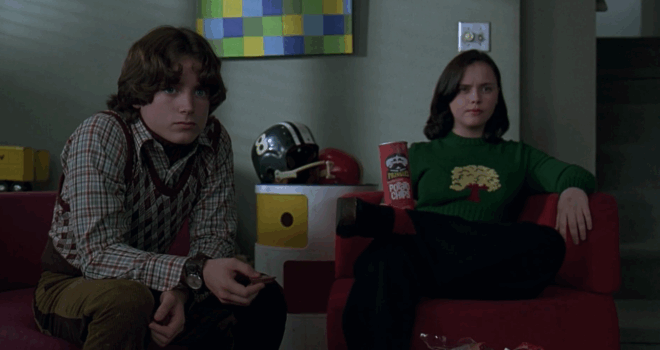

Cette tension entre surface et profondeur irrigue toute son œuvre. Raison et Sentiments transpose les mêmes interrogations dans l’Angleterre d’Austen : l’économie y gouverne les émotions, et la pudeur devient une forme de résistance. Ice Storm réajuste les données de l’ équation pour regarder du côté de l’Amérique des années 1970 : sous l’illusion d’une liberté retrouvée, l’effritement d’un lien collectif. Chevauchée avec le diable projette la guerre civile comme un effondrement de sens — les causes s’effacent, il ne reste que le désordre moral d’un pays sans repères.

Mais c’est avec Tigre et Dragon que Lee conquiert un espace nouveau : celui du mythe. En se réappropriant le wu xia pian (film de sabre), il en fait non un divertissement martial, mais un poème du mouvement (des cœurs). Les corps y défient la gravité comme pour incarner le rêve même du cinéma : celui de suspendre le réel. Derrière la beauté chorégraphique des combats (qui se déploient comme de véritables pensées) affleure la nostalgie d’un ordre ancien où honneur, loyauté et désir participaient d’un même destin tragique.

Le Secret de Brokeback Mountain inverse le geste. Ici, la liberté des grands espaces devient le cadre d’un enfermement intérieur. En réinventant le western, Lee filme le sentiment comme dissonance — ce qui ne peut se dire mais persiste à être. Derrière la pudeur des gestes, un cri sans éclat ; derrière la lumière, le silence d’une société.

Avec Lust, Caution, adapté d’Eileen Chang, le retour au monde chinois prend des allures d’épreuve. Le film épouse la tension propre au texte : séduction et domination, désir et politique. Tout y est ambigu, instable : le corps, la parole, la mise en scène. Lee y interroge le pouvoir même du cinéma, sa capacité à confondre vérité et représentation.

Puis vient la bascule vers l’expérimental : Un jour dans la vie de Billy Lynn, Gemini Man, où la technologie devient métaphore. L’image haute fréquence, la duplication du corps (le corps se dédoublait en se métamorphosant déjà dans le formidable Hulk que nous ne pourrons malheureusement pas remontrer), le virtuel interrogent la présence humaine. Que reste-t-il de la chair quand l’image la reproduit mieux qu’elle-même ? Ces expériences prolongent une quête ancienne : celle d’un regard qui veut toucher le réel sans le fétichiser, la quête d’une émotion singulière dont le spectacle n’est pas la fin mais la condition.

Entre ces pôles, L’Odyssée de Pi apparaît comme un centre secret. Film de la croyance, il condense tout le projet de Lee : explorer les limites du visible, éprouver la fiction comme forme de vérité. Dans cette traversée des apparences, le tigre et l’enfant ne s’opposent pas — ils coexistent, comme le rêve et la raison.

De Hôtel Woodstock à Raison et Sentiments, du numérique de Gemini Man au classicisme actualisé de Tigre et Dragon, ne même ligne se dessine : celle d’un cinéma de la distance — non pas celle du retrait, mais d’une tension féconde entre le regard et le monde. Chez Ang Lee, la distance n’est jamais froideur : elle est un espace d’écoute, de résonance, où les contradictions peuvent coexister sans être résolues. Elle devient la condition même de la vérité des émotions, cette zone fragile où l’intime peut rencontrer l’Histoire, où la passion se confronte à la retenue, où le geste technique se fait pensée. C’est dans ces écarts que son cinéma respire, mesure la part d’inconnu qui sépare les êtres et fait de cette séparation le lieu même de leur possible communion. Qu’il filme la cuisine d’un appartement taïwanais ou la clarté d’un océan numérique, Lee capte la tension entre ordre et trouble, héritage et mutation. Ses personnages ne s’installent jamais vraiment : ils errent entre les cultures, dans leur époque, les formes et leur désir (parfois confus). Quand les repères s’effacent, il leur reste à inventer une façon d’habiter le monde et pour cette raison les films d’Ang Lee refusent les appartenances closes (répartition entre affiliation et déracinement, entre transparence et opacité par exemple), traversent les genres pour en éprouver la plasticité.

Fluide et inquiet, son cinéma traque la réalité d’une vérité en mouvement et demeure cet espace rare où les intervalles ne se comblent pas — ils s’animent, se rejouent, se réfractent dans chaque rencontre.

Jérôme Baron